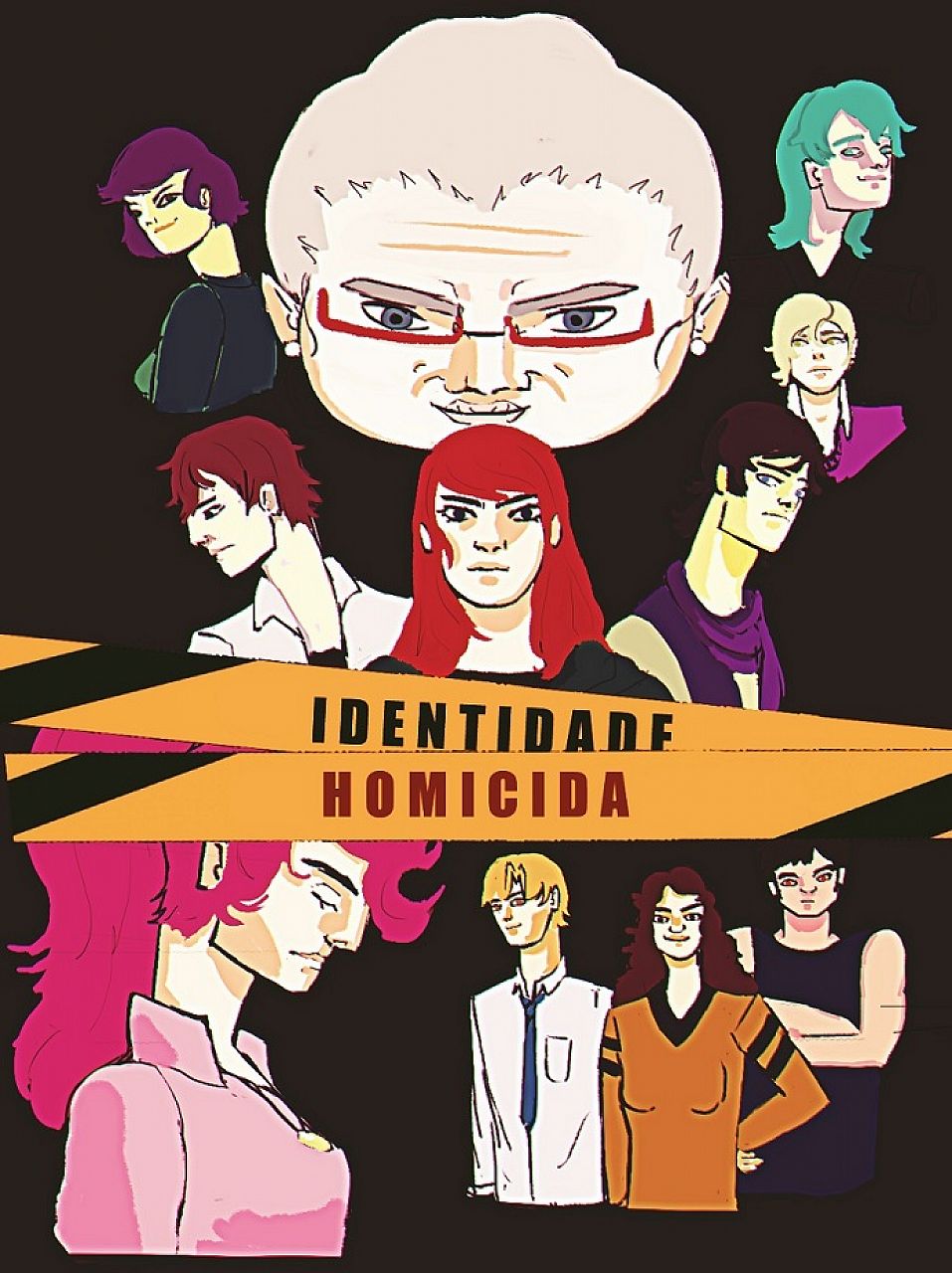

Identidade Homicida

Os Cotton são amaldiçoados [Agatha]

[Agatha]

— Eu te amo, Chris.

O mundo é sempre pouco quando somos jovens. Cheios de humores, paixonites, hormônios, decepções, desejos...

Ah, os desejos…

Nos alimentamos deles. E não basta querer, queremos tudo pra ontem. Isso quando não programamos datas, hora, local. Tudo tem que ocorrer conforme planejamos, caso contrário o mundo desmorona.

Não quer ver anúncios?

Com uma contribuição de R$29,90 você deixa de ver anúncios no +Fiction e em seu antecessor, o Nyah, durante 1 ano!

Seu apoio é fundamental. Torne-se um herói!Não vou dizer que eu era uma das adolescentes mais clássicas e fiéis, por assim dizer. Não chegava a ser rebelde, mas era meio bocadura, sem muito mel. No fundo, manteiga; daquelas que derretem fácil. E seguindo essa linha de raciocínio eu me enquadrava no tipo de adolescente que costumava desejar demais, sonhar demais. Sim, isso foi algo que se extinguiu completamente de mim -- a vontade de sonhar -- depois de algumas situações que tive que me deparar ao longo do caminho. O que é algo difícil de se imaginar pra alguém que costumava tanto viver nas alturas, com os pés para fora do chão.

Tive um único namorado -- Christopher Teodor. Nos conhecemos em Sweet Amoris no segundo ano. Tinha sido transferido no final do primeiro trimestre. Era um desses tipões intrometidos, sem papas na língua. Acredite mas nossa primeira interação foi uma discussão. Um folgado. Eu mesma costumava dizer a ele que de tão folgado tinha tomado todo espaço do meu coração. Éramos umas gracinhas! Foi, foi com ele que alimentei os meus desejos mais intensos.

Um deles pode parecer bastante específico e arquetipado: Chris de frente pra mim, de joelhos, um sorriso em seus lábios e uma caixinha com aliança em suas mãos; eu choraria e diria um sonoro "Eu te amo".

Ah! Onde estamos com a cabeça quando criamos situações e fantasias tão detalhadas? Culpa dos livros de romance? Das músicas? Filmes?

Bom, não posso reclamar tanto assim. As coisas aconteceram como eu queria -- até determinado ponto.

Christopher estava a minha frente, conforme esquematizado, de joelhos no chão. Mas não havia sorriso nele; havia uma horrenda, horrível expressão de medo e pavor. Eu chorava, sorrindo; mas não havia justificativa em qualquer tipo de felicidade. Havia uma arma na minha mão, apontada em sua testa.

— Eu te amo, Chris.

O impacto da bala fez seu corpo dar um gesto brusco e violento para trás, tombando. O amor da minha vida tinha sido morto por fruto das minhas próprias mãos. E a partir daquele dia, seu sangue contaminou todas as minhas memórias para sempre…

Talvez aquele fosse o meu destino; Mamãe já tinha me falado. Talvez tudo aquilo, todo aquele sangue, já tivesse predestinado há dezoito anos -- desde o dia em que inalei o primeiro ar deste mundo.

Tive uma gêmea, era três minutos mais nova -- Agnólia, Agnólia Cotton. Desde o momento que fomos retiradas da placenta, o mundo sempre pareceu conspirar para contrastar nossos caminhos a cada dia.

As aparências enganavam: tínhamos o mesmo corpo e a mesma voz, mas tudo que remetesse à nossa personalidade e trejeitos era absurdamente diferente. Apesar de tudo, nos dávamos muito bem. Éramos como os imãs opostos que se atraem e se completam. Peças de um quebra-cabeça complexo. Vítimas de um destino mecanicamente planejado, traçado em meio à uma experiência egoísta.

— Mas você tem que me prometer que não vai contar isso pra sua irmã, okay, Tata?

Eu era uma pirralhinha na época, não devia passar dos nove anos de idade. Minha mãe sentou comigo, ficou horas conversando. Tentou, da maneira mais acessível e didática possível, explicar o que vou resumir agora em poucas palavras: “Os Cotton são amaldiçoados”.

Disse que me dizia aquilo porque eu precisava ter ciência daquilo, que todos os Cotton naquela idade deviam ficar cientes do próprio destino e se precaverem. Óbvio que, como uma criança, chorei muito depois daquela conversa. Senti muito medo, porque não entendia o motivo de nada. Por que nossa família tinha que passar por aquilo? Pelo o que estávamos pagando? Eu definitivamente preferia nunca ter descoberto nada daquilo.

Não quer ver anúncios?

Com uma contribuição de R$29,90 você deixa de ver anúncios no +Fiction e em seu antecessor, o Nyah, durante 1 ano!

Seu apoio é fundamental. Torne-se um herói!Mas, quem ocupou esse trono foi Agnólia.

Havia um acordo geral entre toda a família de que ela nunca soubesse de nada. Era um experimento. Porque nem todos os Cotton, mesmo sabendo do próprio destino, conseguiam escapar do azar. Então os mais velhos aconselharam meus pais de que isso --a experiência-- poderia trazer alguma resposta para quebrar o carma. Duas pessoas com uma mesma criação, mesma idade, mesmo tudo; menos a mesma consciência sobre o perigo que as rondava.

Fui doutrinada de tal forma que, de fato, nunca sequer me passou na mente a ideia de contar todo aquele absurdo para Agnólia. Naturalmente, eu tinha aceitado o fardo. Embora que, essa situação, no final das contas, sempre me alimentou um desejo muito egoísta…

Então avançamos até os nossos doze anos.

Papai parou o opala marrom na frente do colégio e nos deixou ali. Descemos com nossas mochilas nas costas e presilhas na franja. A nossa frente havia um portal de concreto e, além dele, um prédio cinza e maciço; a arquitetura antiquada que constituía Sweet Amoris nos seus tempos mais remotos.

Vínhamos do interior e tínhamos nos mudado para a cidade havia pouco tempo. Papai tinha apanhado uma proposta boa de emprego naquele lugar. Por sorte, -- ou eu diria hoje, por azar -- eles tinham um conhecido: Elliot Shermansky.

Elliot era, pelo o que mamãe contava, um antigo conhecido da família. Ele era casado com Eleonora Tetzner, em seu nome de solteira; Eleonora Shermansky, depois de casada. Ambos tinham realizado um sonho antigo do casal: comprar um terreno e erguer uma escola num dos bairros mais pacíficos da cidade. A instituição já estava na ativa há dois anos desde então e operava para todos os anos do ensino fundamental.

Eu diria, então, que a amizade entre Elliot e nossos pais foi outro fator que parecia estar entre as engrenagens do destino.

Não preciso nem dizer o sucesso que duas gêmeas interioranas transferidas fizeram no primeiro dia. Agnólia reagia muito bem e simpática. Já eu não suportava a ideia de ser uma atração especial. Rapidamente me fechei no meu mundinho conveniente.

Se passaram algumas semanas até que eu fizesse minha primeira amizade. Foram duas, na verdade. Da forma mais inusitada possível.

Agnólia estava doente naquele dia e nossos pais (que nessas ocasiões me deixavam em casa também) decidiram que eu fosse pra escola do mesmo jeito. Eu era a menina mais injustiçada do mundo. Minha única companhia não foi pra escola e eu me sentia absurdamente deslocada.

Durante o recreio, no local que convencionalmente lanchávamos, minha mente era uma muvuca. Pré-adolescentes rindo, comendo, babando, gritando. Nem conseguia sentir fome num ambiente daqueles.

Foi então que tive a ideia de sair dali e procurar outro lugar.

Fui pra a quadra esportiva, que na época se localizava onde mais tarde foi construída uma estufa pro Clube de Jardinagem. Uma quadra a céu aberto com umas arquibancadas de ferro. Foi lá que me isolei, sentada num dos degraus baixos, com meu lanchinho impecável e a garrafinha térmica com chá quente.

A lembrança é clara: ergui o sandubão de amendoim na direção dos olhos, e quando destampei minha linha de visão pra mastigá-lo, vi três brutamontes do último ano entrando na quadra, indo em direção ao centro. Dois seguiam na frente enquanto suspendiam um menino menor nos braços e o terceiro ia atrás, com mãos dentro dos bolsos e um sorriso de triunfo.

O trio chegou ao centro e largou o menino no chão com total descaso. Identifiquei o rapazinho: era da minha sala; um dos mais inteligentes de lá, senão o mais. Mas era tímido demais, esquisitinho demais. Com óculos fundo de garrafa e um moletom que era o dobro dele.

— Ae, porra. — falou o pivetinho que antes vinha atrás dos outros dois. — Como é que tu faz o bagulho e deixa na cara que foi tu que fez? A gente zerou essa merda por culpa tua, otário!

O menininho, tão fragilzinho, coitado, se encolheu todo no chão, cobrindo o topo da cabeça com as mãos:

— E-e-eu fiz o possível. Mas se eu fosse escrever como vocês escrevem… — pensou, uma, duas vezes antes de falar. Balbuciou:

— … vocês iam tirar zero do mesmo jeito.

Pronto. A merda toda estava feita. E eu ainda tava mastigando o primeiro pedaço do sanduba, atônita.

— Tá chamando a gente de burro?! — falou outro dos moleques. — Caralho, Lou, esse moleque perdeu a noção do perigo.

— Tem razão. — o primeiro, ainda de mãos no bolso, encarava imponentemente o menino. — Acho que ele tá precisando de uma liçãozinha pra ver se aprende.

— O que acham se a gente amassasse a cara dele no pontapé? — o que ainda não tinha se pronunciado infelizmente abriu o bico. E o menino tremia no chão. — Melhor, melhor. A gente deixa ele pelado e amarrado lá despensa da cozinha. Disseram que tem umas ratazanas enormes naquela bosta. Acho que eles iam adorar comer esse vermezinho vivo.

— Eu tenho uma ideia bem mais prática… — o tal Lou arregaçou as mangas do casaco. — E se a gente…-

Antes que ele terminasse a frase, de repente, um vulto invadiu a quadra, magrelo e pequeno. Correu e se atirou no pescoço do terrível Lou, forçando o peso pra trás enquanto ficava suspenso no ar pela baixa estatura em comparação com o rebelde. Lou tentava tirar os braços do vulto que quase o enforcavam até que balançou o corpo para o lado bruscamente, conseguindo fazer com que o invasor soltasse e se estampasse no chão violentamente.

— Que porra é essa?! — gritou Lou com a mão no pescoço, tentando recuperar o ar, encarando o corpo caído.

— Ae. — disse um dos outros rebeldes. — Esse daí não é aquele moleque com um nome ultra-fodido? Jackelino eu acho.

O garotinho inteligente exclamou baixinho:

— J-Jack!

— Faraize fica na sua! — berrou o invasor enquanto se contorcia e apalpava atrás da cabeça (muito provavelmente, dolorida com a queda).

— Ele mesmo. — riu o terceiro delinquente.

Quando Lou se recuperou e encarou Jack no chão, ardeu em fúria. Emanando uma aura terrível e pesada, seguiu até onde Jack estava derrubado e chocou todas as expectativas da ingênua Agatha quando ergueu o pé e amassou o estômago do menino com a sola do tênis.

O sanduíche tremia na minha mão.

Enquanto a coisa era só verbal, a pequena Agatha nunca levaria tão à sério. Mas agora eu já tinha visto de tudo ali. A maldade humana… existia, tão perto.

Deu um, dois, três, cinco, pisões -- não parava. Jack gritava desesperadamente no chão. Os outros dois rebeldes apreciavam o poderio do chefe. Faraize assistia e tremia; era visível seu pavor.

— Chega! — antes que eu notasse, estava de pé, gritando pra toda a turma ali.

Todos pararam; até Lou. A princípio o trio se encarou, como se estivem em choque por não terem notado minha presença antes. Depois de avaliem a magrela indefesa -- como já era de se esperar -- começaram a rir.

Não quer ver anúncios?

Com uma contribuição de R$29,90 você deixa de ver anúncios no +Fiction e em seu antecessor, o Nyah, durante 1 ano!

Seu apoio é fundamental. Torne-se um herói!Lou tirou o pé de Jack (que imediatamente pôs a mão no próprio abdômen e tentou re-abastecer o ar dos pulmões) e me colocou na mira. Veio andando, mãos no bolso. Aproximando-se:

— Olha, olha, a gêmea caipira. — chegava mais perto, o risinho malicioso escapando entre os dentes. — Nem sei qual das duas você é, pra falar a verdade.

Quando ficamos frente a frente, Lou sacou um mecha do meu cabelo e acariciou nos dedos. As pernas ossudas da pequena Agatha tremiam na base.

— Mas você é bem gracinha pra falar a verdade…

Lembro quando ele deslizou a mão entre a mecha e migrou para o meu pescoço, descendo pelos ombros. Eu era uma garota inocente, mas sentia a sujeira no seu gesto. Senti nojo. E, de repente, todo o medo e a inércia que tinham me tomado conta até então, deram lugar para outro sentimento. A raiva.

Uma couraça parecia ter se erguido ao meu redor; naquele segundo eu não temia mais nada. Minhas pernas se firmaram.

Lou acariciou meu braço e descia para as mãos.

Imediatamente apanhei minha garrafa térmica -- aquela, com chá quente -- com o braço oposto e lancei o líquido fervente no rosto de Lou. Seu reflexo foi cobrir o rosto com as mãos e dar um grito horrendo. Enquanto a pequena Agatha ficava petrificada; em choque pelo o que tinha acabado de cometer.

— Pega essa vaca! — bradou para os outros dois enquanto se encolhia de cócoras no chão e apalpava a própria face.

Acho que minha amizade com Jackelino e Faraize começou, oficialmente, naquele exato momento. Éramos três pivetinhos por uma única causa: sobreviver aos valentões da escola. Eu os tinha ajudado e agora eles estavam prestes a me ajudar também.

— Faraize! — exclamou Jackelino, semi-sentado no chão até o momento, e ergueu o braço para o alto, como um sinal.

Faraize rapidamente pareceu compreender o gesto do colega: de repente tirou o suéter cabulosamente maior que seu corpo e jogou para Jackelino.

Os dois malandros vinham na direção da petrificada Agatha quando, de repente, Jack dava outro de seus ataques por trás, sufocando o rosto de um dos delinquentes com o suéter do Faraize. Cena inesquecível: quando o segundo foi ajudar o colega-rebelde, Faraize também brota por trás, pulando e se acoplando nos ombros dele, até que ele morde o pescoço do mané. Tudo isso enquanto Lou ainda choramingava de dor e eu não havia mexido um único músculo.

Foi um sentimento divino. Pura heroicidade.

Porém, convenhamos -- ainda éramos apenas crianças.

Os meninos conseguiram manter a situação estável por um tempo, até que ela surgiu; a inabalável presença. Nunca tinha visto aquela mulher em carne.

— O que vocês pensam que estão fazendo, hein?

Ela nos encarava da entrada da quadra, braços cruzados. Sua voz era doce, mas forte, incrível; de presença. Seu salto era imponente e seu corpo esbelto. E não era necessário estresse pra que gerasse o efeito que queria. Nela, a delicadeza parecia se misturar à robustez. No final das contas ela parecia apenas… uma rosa. Linda e recatada, porém suficientemente firme e espinhosa.

Foi assim que a pequena e ingênua Agatha definiu Eleonora Shermansky pela primeira vez -- ela nunca desconfiaria da existência de uma pútrida e miserável Shermansky.

Ou talvez, aquela mulher fosse exatamente aquilo que minha ingenuidade foi capaz de ver; porém em outro tempo.

Se passaram dois anos e Elliot Shermansky tinha falecido.

Três tiros no peito durante um assalto. Todos -- desde amigos da família Shermansky, até os próprios alunos da escola -- sabíamos o quanto Eleonora era perdidamente apaixonada pelo marido. Durante o velório ela se debruçava no caixão e praguejava aos céus por aquilo. Era claro que isso desencadearia uma depressão naquela mulher, mas ninguém nunca se esqueceu... quando ela reapareceu depois de exatos um mês.

Seu sorriso era uma jóia e toda a simpatia de antes parecia intacta. Mas algumas poucas pessoas -- como eu -- sentiam uma aura venenosa por trás daquilo.

Eleonora agora preferia ser chamada apenas de Shermansky; o sobrenome do marido. E Sweet Amoris agora tinha se transformado num internato. As aulas para o Ensino Fundamental tinham sido extintas e ela preferiu adotar o Ensino Médio. Parquinhos foram destruídos e quartos foram projetados. Salas de brinquedo eram laboratórios agora. A metamorfose aconteceu de uma hora pra outra. E antes que eu me desse conta, eu também já tinha crescido…

— Agatha Cotton.

— Presente. — falei, erguendo a mão.

Avançamos mais três anos, exatamente. Terceiro ano do ensino médio. Espinhas, namoricos, chicletes embaixo da cadeira, hippies em alta, góticos, headbangers.

A minha panelinha, porém, não tinha uma personalidade única, eu diria. Éramos os três: Eu, Jackelino, Faraize. Faraize era obcecado por comics e tabuleiros de RPG; Jackelino praticava algumas lutas de rua; enquanto eu… bem, eu era eu. Era aquilo lá, aquela menina lá. O cabelo rosa e mal-cuidado. Às vezes, “a gêmea”. Sim, eu preferia ser reconhecida assim. Qualquer coisa era melhor que ser reconhecida pelo sobrenome. Eu preferia ser a esquisita, a patética, a normal, a nada. Tudo, menos “a Cotton”.

E acho que esse foi um dos motivos que me apaixonei perdidamente por Christopher. Pra ele, qualquer paradigma ou rótulo que estivesse associado a mim era descartável. Pra ele eu era “doce”, ou “gracinha”, ou, só “Agatha”. Pra ele, meu destino era estar ao lado dele pra sempre. Mas bem que sempre me avisaram -- o futuro dos Cotton está unicamente entrelaçado ao sangue. E tragicamente, todos os que cruzam nosso caminho são amordaçados pelo mesmo destino sujo…

Nessa época, Agnólia fazia parte da panelinha das meninas aplicadas. Não eram populares ou mesquinhas; mas tinham um papo muito intelectual, sensível e recatado pra Agatha-casca-grossa. Por sorte, desde que conheci os rapazes já não era tão necessário me juntar à Agnólia e suas companhias. Mas ainda assim tínhamos nossos momentos; porque, mesmo com tudo, sempre nos demos bem. Além de que -- sinceramente -- certos assuntos não pareciam tão interessantes de se pôr em dia com os rapazes.

Nós duas dividíamos o mesmo dormitório em Sweet Amoris, e então as noites se tornavam nosso momento de confissão; quanto falávamos sobre o que aconteceu durante o dia, metíamos o pau em quem não gostávamos, ou fofocávamos tudo que deveria ficar recluso somente dentro das nossas panelinhas.

— Tata, isso é insano. — Agnólia tava deitada na cama dela, coberta feito um rolinho de primavera. — “Você se mataria por ele. Mas também mataria por ele”. Acho a frase perfeita pra você.

— Não exagera. — enquanto eu permanecia desajeitadamente sentada no meu colchão, encurvada pra frente tentando desencravar a unha do dedão do pé. — Eu amo o Chris, mas… não é pra tanto.

Agnólia deu uma risadinha boba. Agnólia sempre nos apoiou. Ela era muito romântica e eu via como os olhinhos dela sempre brilharam pra minha felicidade. Às vezes, me pegava pensando constantemente se eu também seria daquele jeito caso as coisas tivessem sido diferentes; caso mamãe nunca tivesse me exposto a verdade sobre a nossa família.

Diferente dela, o egoísmo vivia incrustado dentro de mim.

— As coisas se acalmaram na casa dele? — perguntou.

Dei uma beliscada com o alicate na carne do dedo e instintivamente fiz um gesto balançando a mão como se a dor fosse embora. Saiu sangue do corte. Catei um algodão e tapei por cima.

— Ele conseguiu um emprego no porto. — via o algodão absorvendo o vermelho. — Tá trabalhando de carregador. Diz que quer ir embora de casa o mais rápido possível e dar entrada nem que seja num quarto.

Agnólia olhava pro teto:

— Hmm… O salário do porto é bom. Acho que em cinco meses ele consegue dar entrada em alguma coisa.

— A gente tava conversando… Ele perguntou se eu queria ir com ele.

Agnólia parecia estupefata, como se o próprio romance dela estivesse dando certo:

— E o que você disse?

— Você sabe… não tô desesperada pra sair de casa. Mas…

De repente me peguei devaneando, imaginando acordar e ter Chris do meu lado. Tomando um café e lendo um jornal enquanto ele fumava o Malboro dele na sacada. Voltando do trabalho e recebendo um abraço e -- quem sabe -- uma massagem. Ouvindo Bob Dylan no banho juntos. Dormindo abraçados depois de uma noite épica. Até que, um dia, teríamos um filho.

Um sorrisinho besta acabou me escapando:

— … eu não pensaria duas vezes.

No dia seguinte, antes dos horários de aula, recebi um telefonema:

— Agatha… Chris foi parar no pronto-socorro. — dizia Amélie do outro lado da linha com a voz trêmula. — Ele caiu de moto na Avenida e por pouco não se meteu debaixo de uma carreta.

Não fui pras aulas aquele dia. Simplesmente disparei, enlouquecida. Chamei um táxi e voamos até o hospital. Só eu e alguma força superior sabíamos o rebuliço e a agonia que minha cabeça ficou naqueles instantes.

Aterrissamos no hospital e paguei a gorjeta de bom grado (meu escândalo com certeza tinha feito o taxista burlar algumas placas de velocidade). Corri pra recepção, peguei a permissão e subi pra ala mais depressa do que minhas pernas conseguiam.

Quando finalmente pude vê-lo na maca, dei um suspirão.

Tava acordado, vivo; admirando a janela. Esparadrapos no ombro e a perna direita engessada.

— Christopher! — falei, me escorando na moldura da porta, ofegante.

Chris instantaneamente me olhou:

— Agatha!

Corri e grudei nele com um abraço, que foi retribuído na mesma intensidade até ele soltar um gemido de dor. Desatei o gesto enquanto ainda segurava seus braços, e só então verifiquei mais esparadrapos pela barriga dele.

— Puta que pariu. Como que você faz uma coisas dessas com você mesmo, Chris? Você sabe a preocupação que eu e-?!

— Ei. — murmurou, erguendo as sobrancelhas e curvando um sorrisinho no canto dos lábios. — Eu tô bem.

Apanhei seu rosto e acariciei atrás de suas orelhas. Franzi a testa enquanto nos atentávamos um aos olhos do outro. Dei outro suspiro; no fundo, aliviada.

Ele segurou minha mão e fechou os olhos, como se o cafuné o agraciasse.

Fiquei contemplando ele. Meu namorado. Christopher Teodor. O maldito que tinha me deixado tão sensível e vulnerável.

Não quer ver anúncios?

Com uma contribuição de R$29,90 você deixa de ver anúncios no +Fiction e em seu antecessor, o Nyah, durante 1 ano!

Seu apoio é fundamental. Torne-se um herói!De repente parei. Analisei melhor.

— O que quê é isso? — tentei tocar suas pálpebra fechada, tinha um roxo ali. Christopher abruptamente segurou meu pulso. — Dói? — dei uma pequena dedilhada. — Isso não foi o acidente.

A pacificidade da sua voz desapareceu:

— Briguei com aquele velho de merda ontem.

Franzi a testa:

— Não fala assim, Chris. Ele ainda é seu pai, mesmo que…-

— Ele tentou agarrar a minha mãe na minha frente, Agatha! — socou o colchão da maca. Seu olhar doce de repente se transformava no de uma fera. — Eu tinha ido levar a porcaria de um bagulho pra minha mãe e ele tava lá, que nem um animal, completamente bêbado em cima dela...!

— Por isso você nem me disse como foi a visita…

— Eu tô simplesmente cansado disso, Agatha. Desde sempre, desde que eu era pequeno aquele bosta dá dessas. Sai, volta louco. Acha que pode tudo. Bate na minha mãe e ela nunca fala nada. Nunca toma uma atitude. — sua fala começou a embargar. — Eu sei que eu quase nem fico naquela casa mais, mas só de pensar que ainda tenho algum tipo de dependência daquele imbecil, cara, isso me deixa puto.

Sentei na borda da maca e afaguei seu cabelo. Nunca sabia muito bem como reagir naquelas situações. Não era a primeira, nem a segunda vez que Christopher e o pai chegavam naquele patamar de briga.

— Preciso sair logo daquele lugar. Não aguento mais… E o mais merda nisso tudo… — encarou a perna engessada. — … não sei quando vou conseguir voltar pro porto. Não dá pra carregar nada com a perna assim. Tô fodido.

— Ei. — segurei suas mãos. — Você não tá sozinho, lembra?

— Agatha… — a melosidade retornava pra ele. — Esse assunto é meu.

— Mas você me perguntou aquele dia, não perguntou? Se eu moraria com você, nem que fosse num kitnet. Nada mais justo que eu correr atrás disso também. É um sonho nosso.

— Esquece, Agatha. Eu vou conseguir arranjar alguma coisa pra fazer. Mesmo que demore alguns meses a mais pra conseguir o dinheiro, eu dou o meu jeito. Se empenha nos estudos. Não se mete numa briga que não é sua.

Ele colocou uma mecha rosa pra trás da minha orelha:

— Eu nunca me perdoaria se você ficasse se arriscando por aí por mim.

Mas a Agatha-adolescente era dura na queda e não aceitava “não” como resposta.

— Você deve tá ficando louca. — eu ria, olhando para todos os lados. — Onde tão as câmeras?

Shermansky continuou com seu sorrisinho inabalável. Estávamos em seu gabinete já há alguns minutos.

— Eu não brincaria com algo sério desses. Vou te perguntar mais uma vez, Agatha... — dizia, de pé, as mãos postas pra trás das costas. — Você mataria por dinheiro?

— É óbvio que não.

— Então deixa eu reformular essa pergunta… Você mataria… — torceu os lábios. — … pela segurança do seu namorado?

— Do que você tá falando...? — torci a testa.

— Você sabe a situação dele. Sabe a situação da mãe dele. E vai ficar parada? Que egoísta…

— Eu posso arranjar um emprego normal e lidar com isso…

— E daqui quanto tempo vai conseguir alguma coisa? Dois anos? Acha que a mãe dele não pode sofrer algo pior nas mãos daquele homem que ela tem? E seu namoradinho? Acha que ele vai suportar até lá? Pense bem. Você tem potencial. Em pelo menos seis meses você pode desbancar uma quantia milionária.

Naquele dia, durante a noite, me fingi dormindo; não queria papear com a Agnólia. Não conseguia parar de pensar naquela proposta excitante. Dormi mal e não fui pras aulas no dia seguinte. Se passou uma semana. Depois de muita meditação a resposta parecia certa.

Então éramos um versus todos. Alunos, professores, serventes; estávamos camuflados. Por baixo dessas máscaras, assassinos.

E o jogo começava.

O primeiro eu nunca me esqueci: atirei no rosto de uma das colegas de Agnólia. Foi uma cena chocante que me torturou por semanas. E eu sempre acabava do mesmo jeito: paralisada; como a pequena-Agatha ficou quando jogou chá quente no rosto de Louise.

Petrificada. Sempre. Parecia que meu próprio corpo tentava me lembrar do karma pra qual eu contribuía.

Aos poucos, os mortos desapareciam sem deixar rastros. E em alguns meses Shermansky decretou uma nova regra; um novo jeito de jogar. Ela queria transformar a escola num campo de batalha. Um Battle-Royale sem interferências. Mano-a-mano.

Então ela forjou um cenário: o teto de uma das salas tinha desabado, na justificativa de que eram parte do lote antigo da escola e estavam frágeis. A escola teria que se manter interditada por alguns meses, até que eles teoricamente reformassem toda a estrutura velha do instituto. Toda essa ladainha foi criada pra que todos acreditassem que a escola estaria fechada, quando, na verdade, uma carnificina rolava lá dentro.

Eu tava lá. Eu vi todas as faces; todos os assassinos que nem eu.

Eu vi Christopher.

Ele me viu.

E era como se todos os nossos sonhos tivessem sido destruídos.

— Por que você se enfiou nisso, Agatha?! Isso é jogo sujo! — Christopher se debulhava de choro enquanto apertava a franja entre os dedos. Estávamos escondidos entre as estantes colossais da biblioteca

A Agatha-jovem chorava de soluçar talvez como nunca:

— Por que você se enfiou nisso, idiota?! Eu ia conseguir o dinheiro pra gente!

Ele remexia a cabeça em negação:

— Eu falei que não precisava. Falei que não era pra arranjar um emprego e muito menos se enfiar num inferno desses. Eu ia conseguir o dinheiro. Tive que aceitar mergulhar nessa porque eu precisava de dinheiro rápido, precisava tirar eu e a minha mãe daquele lugar. Morar num lugar digno e botar aquele verme num bueiro.

Choramingamos muito mais.

Conversamos e chegamos num consenso depois de muito diálogo. Tínhamos um plano: permanecer juntos e cooperativos; quando fôssemos os únicos restantes, eu pediria a desistência.

Christopher e eu éramos -- eu diria -- uma dupla espetacular. Chris era energético e tinha preparo. Enquanto eu… eu tinha uma espécie de dom natural. O dom hereditário dos Cotton pra lidar com a morte. As coisas fluíam fácil e em pouco tempo estávamos acostumados com aquela rotina eletrizante e cheia de sangue.

Até que exatamente essa banalização da morte nos fez sucumbir; fez a sensação de poder subir à cabeça de Chris.

— Eu não ligo, Agatha. Isso aqui não é mais sobre ganhar a grana ou não. — Christopher gritava com os braços abertos, insano, louco. A pistola empunhada em uma das mãos. — Esse jogo é meu, entendeu?! E eu vou ganhar essa porra dignamente!

Meu coração batia forte, doía. Saltavam lágrimas numa mistura de sentimentos: dor, medo, angústia. Tudo; menos o que eu realmente esperava que Christopher me proporcionaria um dia.

Tínhamos chegado no final. Só nós dois.

— Então mesmo que você desista, foda-se! Eu vou te caçar! Vou te matar aqui dentro e vou virar o vencedor. — sorria, alucinado.

Você pode pensar que tudo o que queria naquele instante era a morte. Depois de tudo que tínhamos passado juntos; depois de todas as minhas fantasias, aquelas palavras eram um tormento.

Mas uma coisa me impedia de morrer ali.

Existia um ser vivo dentro de mim agora. Parte do sangue do Christopher; parte do meu sangue amaldiçoado.

— Até parece que você… — sequei as lágrimas. — … ia conseguir matar tanta gente sozinho. — ergui o rosto e sorri no auge do meu cinismo.

— Quê?

— Na verdade, você nem ia tá vivo se não fosse por mim… — delicadamente apanhei o canivete de dentro do sutiã e abri.

— Quê?!

— Se eu quisesse eu já teria te matado faz tempo, seu canalha! — rugi, apontando a lâmina na sua direção.

Christopher paralisou. Nunca soube o que passou na cabeça dele naquela hora.

Aproveitei a chance e fui pra cima dele sem hesitar. Cravei o canivete na barriga sem dó e tomei distância pra trás. Christopher urrou de dor. Deixou a pistola cair no chão e tentou estancar a área perfurada com a própria mão; o que era inútil.

Me encarou com os olhos densos de lágrimas e correu mancando pra longe.

Fiquei petrificada por um tempo; diafragma contraindo e abrindo. Alisei minha barriga. Eu precisava terminar aquilo… pelo bebê.

Catei a pistola no chão e fui atrás do rastro de sangue de Christopher.

Nos encontramos numa das salas de aula. Ele se escorava numa das mesas grandes dos professores. O ferimento na barriga tinha enfraquecido ele.

Christopher estava a minha frente, de joelhos no chão. Mas não havia sorriso nele; havia uma horrenda, horrível expressão de medo e pavor. Eu chorava, sorrindo; mas não havia justificativa em qualquer tipo de felicidade. A arma na minha mão, apontada em sua testa.

— Eu te amo, Chris.

Fale com o autor